Sponserd Link

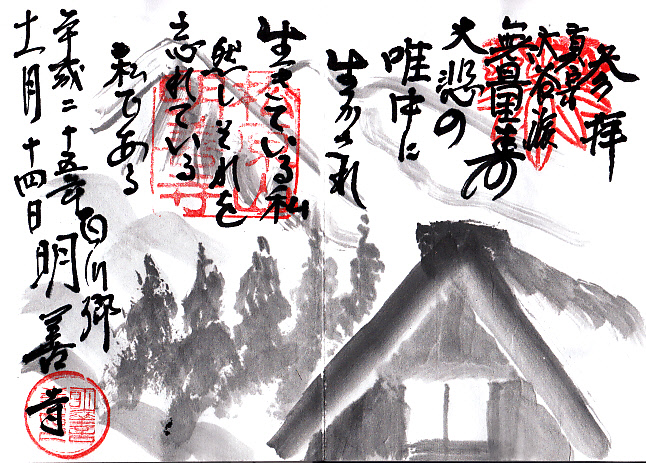

世界遺産、白川郷・明善寺の御朱印 平成25年11月14日拝受

はじめに

私は国内旅行をするのが好きでよく行きます。

最近は全国の一之宮や由緒ある神社寺院の御朱印を求めて旅行をし、その近くの温泉地で宿泊する旅になっています。

普段は出来ない自然とのふれあいで心身ともに癒され元気になります。

はじめて「御朱印」を知ったのは、神社に参拝した時、参拝者が社務所で何か書いて頂いているのを拝見した時でした。

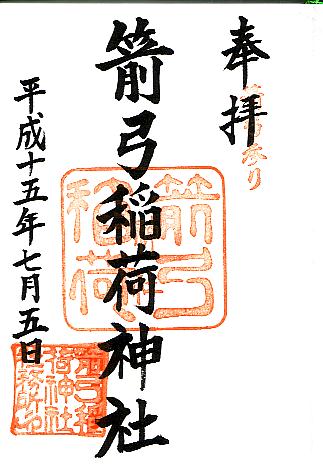

そして平成15年7月5日に箭弓稲荷神社参拝した時に、初めて御朱印帳を購入して収集が始まりました。

何年何月何日に、何処の神社・寺院に参拝したという記録としても便利です。

以来ほぼ毎月、神社・寺院に参拝しています。

その時に、好きなデザインの御朱印帳があれば購入しています。

このホームページでは、全国の一之宮や神社・寺院の参拝の紹介と、 その旅で拝受したものを紹介しています。

好きなこと

☆全国一之宮巡拝

☆西国三十三所観音霊場は5回満願

(平成23年・平成25年・平成29年・平成30年・令和元年)

※令和2年から6回目の巡礼中・・・

☆四国八十八所霊場は3回結願(平成26年・平成27年・平成29年)

☆四国別格二十所霊場は2回満願(平成27年・平成29年)

☆富士山登拝は42回(令和3年現在)

※毎年夏には数回、大好きな神様『木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)』にご挨拶する為に富士山頂上奥宮を登拝しています。

☆中宮寺の美しい『半跏思惟像』が大好きな仏様です。

☆龍神さまを感じる御朱印の旅も好きです。

☆神社仏閣の境内で『さざれ石』を探すのが好きで見つけると嬉しくなり写真を撮ります。

下記の「お気に入り」から訪問された友人にありがとうございます。

★「Facebook」の『御朱印いいね!倶楽部』

★「Facebook」の『御朱印いいね!グループ』

★「mixi」の『御朱印を求めて日本の旅』

★「アメブロ」の『諸国へ御朱印の旅〜日々是好日〜』

★「twitter」の『諸国へ御朱印の旅〜富士山登拝』

★「はてなブログ」の『御朱印いいね!諸国へ御朱印の旅〜ブログ』

★「ワードプレス」の『日々是好日』

★「Instagram」の『諸国へ御朱印の旅〜夏には富士登山〜』

★「YouTube」の『御朱印の旅!チャンネル』

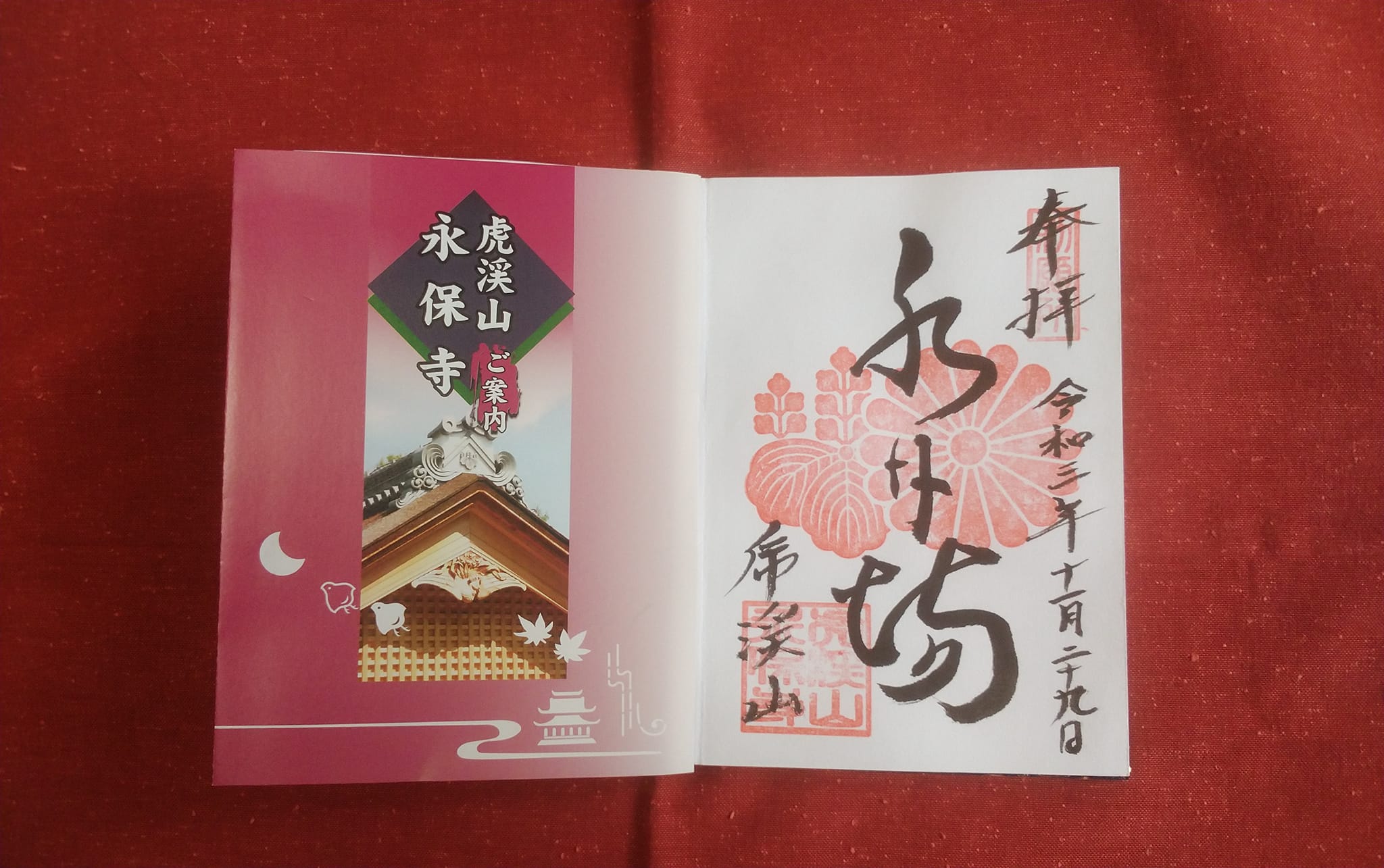

(最新)永保寺の御朱印《2021年11月29日》

【永保寺】

住所:岐阜県多治見市虎渓山町1-40

鎌倉時代(1313年)に開創された、小高い虎渓山に佇む禅寺。

正式名称は臨済宗南禅寺派 虎渓山永保寺。

「虎渓」の名前の由来は、夢窓疎石がこの地を訪れた際、中国 蘆山の虎渓の風景(現在は世界遺産)に似ていたことに由来すると言われています。

鎌倉末期に建てられた「観音堂」と「開山堂」は国宝に指定され、池泉回遊式庭園は国の名勝に指定されています。

境内の樹齢約700年の大銀杏をはじめとする紅葉が見事です。

令和5年の参拝履歴

7月18日

「天拝宮」「富士山頂上久須志神社」「富士山頂上浅間大社奥宮」

7月14日

「多賀大社」に月参り

5月27日

「多賀大社」に月参り

4月8日

「多賀大社」に月参り

4月4日

「西国30番札所・竹生島宝厳寺」「西国31番札所・長命寺」「西国32番札所・観音正寺」

3月1日

「熱田神宮」

2月10日

「多賀大社」に月参り

2月4日

「二見輿玉神社」「伊勢神宮(内宮・外宮)」「多度大社」

1月3日

「南宮大社」に月参り

1月1日

「市橋稲荷神社」

【YouTube】 始めました

画面の右下の「登録する」をリックして YouTubeのチャンネル登録お願いします。

初めて拝受した箭弓稲荷神社の御朱印

御朱印とは

始まりは江戸時代ごろで、寺院の参拝したときに、信者が写経した「経文」を奉納し、参拝の「証」としてその寺院や御本尊の名称を墨書し、「宝印」を授与されるものでした。

これを「納経・朱印」と言います。今でも「納経印」、「納経印帳」、「納経所」と呼ばれることもあります。

御朱印の魅力は、ひとつひとつ手書きされ、その神社仏閣によって書かれる内容が違います。同じ神社仏閣で書く内容が同じでも、書く人の筆さばきの違いにより、その味わいはさまざまです。

また身近に、あなたの心のエネルギーを充足してくれる神社仏閣(あなたのパワースポット)をみつけ、朔日参りまたは月参りをしてはいかがですか。

心のよりどころとしての神社仏閣に、ご自身の節目・節目のご報告をする。

そんな参拝の「証」でもあります。

Sponserd Link